9月以来,我省多地持续降雨导致土壤墒情饱和,小麦播种较常年推迟10天至20天。11月6日,洪洞县万安镇下村的田埂上,山西省小麦产业技术体系首席专家姬虎太来指导农业生产,种粮大户郭生兰说:“雨水拖慢了秋收,等散墒整地再播种,气温早就降了。冬前积温不够,麦苗如何能长壮?”

姬虎太蹲在田边,抓起一把土揉搓后仔细观察。他对围拢过来的麦农们说:“晚播小麦不是‘输在起跑线’,关键是抓准‘抢时间、选好种、严管理’三个核心,只要技术到位,‘慢半拍’照样能高产。”

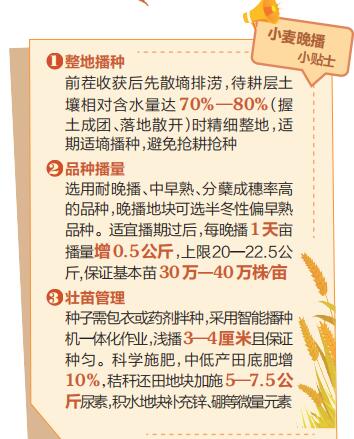

“晚播小麦最核心的问题是冬前生长期短、积温不足,容易导致出苗慢、苗势弱。”姬虎太一边示范土壤湿度判断方法,一边解释。首先要加快土壤散墒,只有当耕层土壤相对含水量达到70%—80%,也就是握土成团、落地能散开的状态,才能进行精细整地。

在郭生兰的地块里,农机手按照技术指导调整作业节奏。“以前想着赶时间,不管土壤干湿就播种,常常出现缺苗断垄。现在按姬专家说的来,虽然晚了几天,但播种质量明显提高。”看着翻整均匀的土地,郭生兰脸上露出了笑容。

“品种选不对,努力全白费。”姬虎太建议,麦农应优先选用耐晚播、中早熟且分蘖成穗率高的优良品种,现阶段晚播地块可重点选择半冬性偏早熟品种。

针对播量问题,姬虎太进一步说明,通过合理增播,要把基本苗维持在30万—40万株/亩:“既保证群体规模,又避免过度密植导致弱苗、通风透光差和倒伏风险。”

种子包衣、适当浅播、科学施肥等措施也不可或缺。姬虎太提醒,麦农要选用智能控制高性能播种机械,一体化完成耕种播耙作业。“这些技术看着复杂,实际操作起来很简单,跟着专家学一遍就会了。”如今,郭生兰的田里,播种机已轰轰作响,一粒粒包衣种子均匀入土。

姬虎太特别强调,麦农要坚定“晚播不减产”的信念,坚持“地不冻,尽管种”的原则。平川复播区要确保11月15日前完成中高海拔地块秋冬播,沿汾沿黄流域麦区11月20日前完成回茬麦田收获腾茬,争取11月底前全部完成小麦播种。“要抓住从播种到地温降至2℃以下的有利时机,先壮根再促苗,把农时延误的影响降到最低”。(本报记者 李全宏)