说起古堡,你可能会想到欧洲,但在太行、太岳、中条三山之间藏着更具东方智慧的“古堡秘境”,数百座晋城古堡静静矗立,是古人生存谋略与生活哲学的立体表达。

功能跨界:亦居亦防,刚柔并济

多数人印象里古堡要么是居住古村,要么是军事堡垒,晋城古堡却打破这一常规,融居住与军事功能于一体,以砥洎城为例,其城墙并非传统砖石结构,而是以冶铁废料“坩埚”为材,混以砂浆砌筑,硬度远超普通墙体,堪称古代“再生建材”的智慧典范。

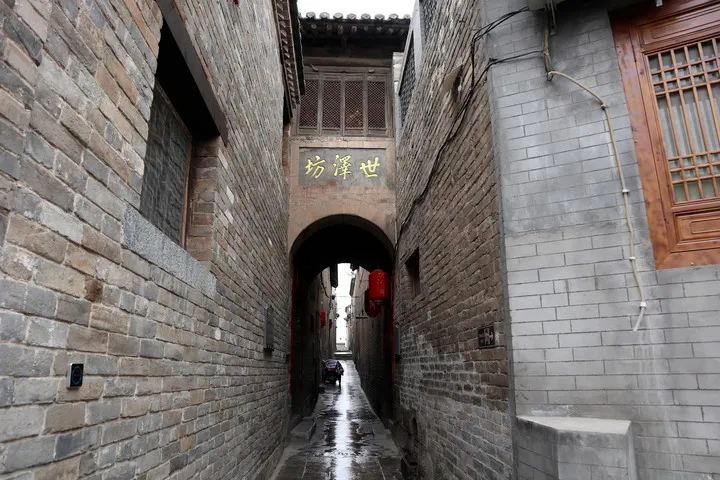

城内“过街楼”纵横相连,院落看似独立,实则暗通款曲,战乱时,村民可通过内部通道迅速支援,迂回作战,曾多次击退千人规模的劫掠,实现“一家有难,全城呼应”。

建筑巧思:依山就势,中西合璧

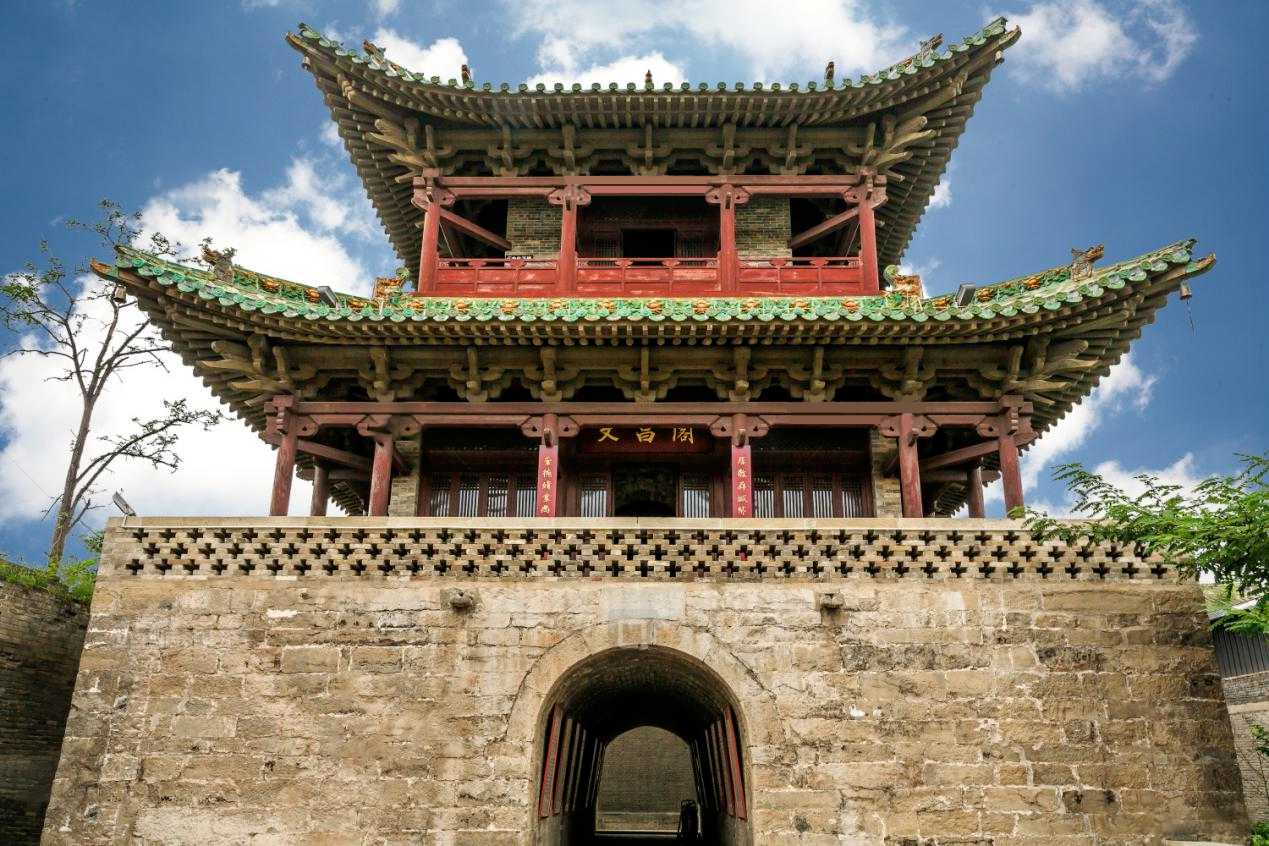

晋城古堡从不与自然对抗,而是巧妙借势,将山形水脉转化为防御屏障,并在黄土高原的雄浑底色中,融入多元建筑风格,砥洎城选址于沁河与樊河交汇处,三面环水,仅西侧留一陆路,古人遂在西侧筑墙,其余三面以河道为天然护城河,形成“以水为屏,易守难攻”的格局。

湘峪古堡的“双插花院”,屋顶造型似欧洲教堂,而院前蜿蜒的人工水渠,又宛如江南水乡的护城河,将南方的灵秀巧妙“镶嵌”于北方的苍茫之中。

防御智慧:明墙为盾,暗藏妙计

古堡的防御体系里,藏着不战而屈人之兵的智慧,看不见的陷阱防线,湘峪古堡的藏兵洞堪称“防御教科书”,洞口筑起墙体遮挡视线,入侵者难辨洞内兵力不敢贸然深入,而洞内每隔数米便立一道挡墙,防守者可躲在后面精准伏击,让入侵者每前进一步都面临威胁,不知不觉就陷入进退两难的境地。

以粮退寇的柔性智慧,明末清初的流寇多是缺粮饥民,只为抢粮不为破堡,古堡设计者把藏兵洞分作战区、储物区、隐蔽区,把少量粮食放洞口易发现处,流寇往往找到粮食见好就收,用小代价换来了族人平安。

文化肌理:耕读传家,文脉不息

晋城古堡的独特,更在于其深植于血脉的“耕读传家”传统,上党地区虽土地贫瘠,却是名副其实的“进士之乡”,据《山西历代进士题名录》记载,古泽州(今晋城)共走出454位进士,“郭峪三庄上下伏,举人秀才两千五”的民间谚语,正是这片土地崇文风尚的生动写照,乡绅在筑堡之初,便将文教空间纳入整体规划,在砥洎城、郭峪古城中几乎几步一祠、几户一塾、家家门悬“怀德居”“懿文硕学”等匾额,文昌阁、魁星阁更是每堡标配,这些古堡的建造者,多为闯荡四方的晋商。

他们历经商海浮沉,深知财富如流水,唯有文化能扎根,正是这份清醒,让晋城古堡成为不只是建筑,更是家族精神与地域文脉的传承载体。

古今对话:古堡新生,活力再现

如今的晋城古堡,已不再是静默的遗迹,而是融入现代生活的“活态空间”。

湘峪古堡旁的半峪村,曾是一片破败老村,如今依托“胡家掌十六院”民宿集群,焕发新生,游客可在此品茶习字,也可享受酒吧与现代住宿,传统与现代和谐共生,每年40万人次的游客,为当地带来人均4.2万元的年收入。

“树理小镇”则将古堡文化与作家赵树理的文学IP融合,成为书迷打卡地,古堡纹样笔记本、文学名句书签等文创产品,让游客把“古堡记忆”带回家。

从历史的守护者,到文旅的同行者,晋城古堡,正以全新的姿态,邀你走进晋城,走进一场跨越时空的文明对话,可以晋城,何必远方?